【この記事に記載されているのは、2025年3月末時点の情報です。】

マイナンバーカード『電子証明書』の有効期間(5年)が切れる。。。まだ一度も使ったことがない。

…使わないのに、更新する必要ある…?

そう思う人は、少なくないのではないでしょうか。

でもこれからは保険証としても使うことになってしまうだろう、マイナンバーカード。期限が切れてからの手続きの方が面倒臭そう。。と思い、『電子証明書』を2025年3月末に更新してきました。

この記事では、

・『電子証明書』更新手続きの具体的な流れ

・手続きするときの注意点

・知っておくと役に立つこと

を、実際の体験と調べたことをもとにお伝えしていきます。

あなたの手続きがスムーズに済みますように!

目次

実際にした更新手続きの詳細

★実際の流れ

1)まず窓口へ行き、「マイナンバーカード電子証明書の更新手続きに来ました。」と伝えた。

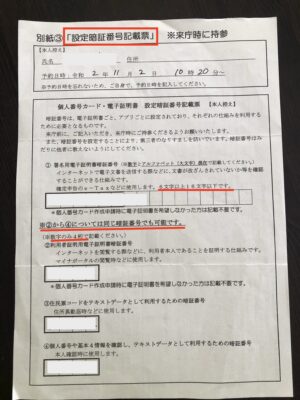

2)『更新申請書』を受け取り、記入する。

↑上の画像のように、記入する欄に丸をしてくださったので、分かりやすかったです。

3)記入した『更新申請書』をもって、再度窓口へ。

4)『更新申請書』と『マイナンバーカード』を提出。

5)指示があり、PC画面上で暗証番号を入力。

言われた暗証番号を入力、確認ボタンを押す、を3回くらい繰り返しました。

PCはわたし(来庁者)側に向けて置いてあり、暗証番号は市役所の方には見えないようになっていました。暗証番号は、マイナンバーカードを作った時に設定したもので、4ケタの番号と6文字以上16ケタ以下の番号です。マイナンバーカードを作成した際、それらの番号を自分で書類に書き込み、その書類は自分で持ち帰ってきています。もしその書類が見つからなかったり、暗証番号を忘れてしまった場合は、その場で再設定できるようです。手続きはその分長引きそうですが…(^^;

この作業で更新手続きは、完了。

6)最後に『電子証明書の写し』という(更新した日・次の更新日など詳細が書かれている)書類を渡され、手続き終了でした。

★かかった時間

窓口に着いてから、お役所から出るまで5分くらい?と思うくらいスムーズでした。10分はかかってないです。(行ったのは平日の午前中)

★更新した場所【市役所の出張所】

わたしの住んでいる市では、市役所へ行かなくても市内にいくつかある『市役所の出張所』で更新できました。

どこで更新できるかネットで調べると、『市区町村の窓口』とだけ、まず目に入ってきますが、各市区町村のホームページにたどり着ければ、もっと詳しい説明が見つかります。

検索キーワード:

『マイナンバーカード・電子証明書・更新・(お住まいの市区町村名)』

…でググると、お住まいの市区町村のどこで更新できるかがわかる市区町村のページが、検索結果に出てくるでしょう。

注意したいこと

★次回(5年後)失敗しないために「今」しておきたいこと

・次の有効期限をカードにすぐ書く。

・手続きの際もらった書類『電子証明書の写し』を、ファイルなどにちゃんと保管しておく。

次の有効期限をカードにすぐ書く

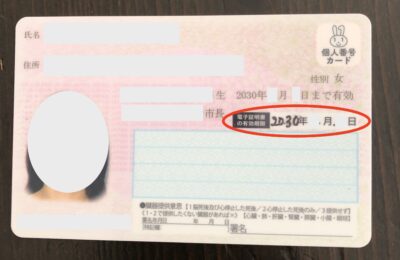

マイナンバーカードに『電子証明書』の有効期限を記載する箇所があるって、知っていましたか?私は今回初めて知りました(^^;

更新の際、窓口の方が手書きで次の有効期限を書いてくれました。必ずしも窓口で書いてくれるとは限らないようなので、更新し終わったら自分でカードを確認するといいと思います。もし書いていなかったら、お役所の方に書いてもらうか、自分で書いていいか念の為聞いてみると安心かもしれません。

『電子証明書の写し』をしっかり保管しておく

更新手続きが終わると渡される書類『電子証明書の写し』には、『電子証明書』の有効期限が書いてあります。他にも何に必要かわからない情報も書いてありますが、いつ何が必要になるかわかりません。

なので、パッと出せて、次の更新時(5年後)でも思い出せる場所(ファイルなど)に保管しておけば、いざという時困らないと思います。

★平日以外の手続きも可能【お知らせが来たらすぐチェック】

市区町村によっては、土日や平日夜間も手続きできる所もあるようです。

うちの市では、平日だけでなく、第2と第4日曜の午前中も手続きできるようになっていました。

手続きできる週末は限られている場合があります。平日は手続きに行けないという方は、マイナンバーカード電子証明書更新のお知らせが届いたらすぐ、いつどこで手続きできるか調べることをオススメします。

土日しか手続きに行けないという人は、『有効期限通知書』が届いたらすぐに、いつどこで手続きできるかチェックしておくと、有効期限が切れる前の、手続きできる週末を逃さずにすむと思います。

★窓口の混雑を避けるためにできること

リアルタイムの待ち時間をチェック『待合状況公開システム』

最近ではなんと、市役所でも窓口の混雑状況をネットで確認できるようになっているんですね!知りませんでした。

『○○市 窓口 混雑状況』

などのキーワードで検索すると、お役所窓口混雑状況を確認できるページが表示されると思います。(表示がなければ、ネットで確認できるシステムは導入していない、ということなのでしょう…)

https://i-ban.com/(ローマ字で)お住まいの市区町村名

というのが、各市区町村の『待合状況公開システム』のURLなようです。

一見便利そうですが、窓口の混み具合を家でチェックしても、家から窓口までは距離がある。そうすると、家でチェックした時は空いていたのに、窓口に着く頃には混んでいた。。ということもありそうですよね。。

なのでこのシステムは、窓口まで行ってあまりに混んでいたら、いったん窓口を離れ、先に買い物など用事を済ませ、混み具合をチェックしつつ、すいたらまた行く。。という感じで使うのがいいかなと思います。

混む時期を前もってチェック『混雑予想カレンダー』

全ての市区町村のサイトに書いてあるかはわかりませんが、窓口が混む時期や時間帯を伝えるページ(『混雑予想カレンダー』)もあります。

早めにチェックしておくと、混みそうな時期は避けられそうですね。

★自分で手続きしに行けない時【代理人に依頼するやり方】

自分で手続きしに行けない場合は、代わりの人に行ってもらうことができます。うちの場合、私が主人の代わりに行く可能性があったので、ついでに窓口でやり方を確認しました。

(例)私(妻)が主人の代わりに手続きしに行く場合

用意するもの(主人)

1) 主人のマイナンバーカード

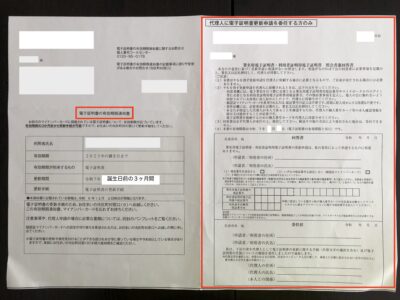

2) 家に届いている『電子証明書の有効期限通知書』の右側についている、『代理人に電子証明書更新申請を委任する方のみ』と書かれた『署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書・照会書兼回答書』という書類(ながっっっ -.-;)。

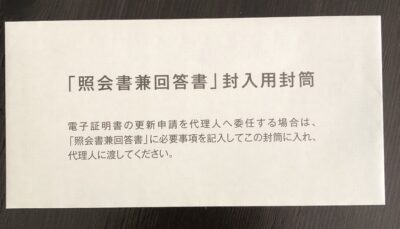

3) 2)の書類の『回答書』に記入し、『電子証明書の有効期限通知書』と一緒に送られてきた『「照会書兼回答書」封入用封筒』に入れて、封をする。

4) 家に届いている『電子証明書の有効期限通知書』(たぶんいらないけど念の為by窓口の方。)

用意するもの(妻・わたし)

自分のマイナンバーカード(または免許証などの本人確認書類)

窓口での流れ

1) 主人から預かった書類の入った『封筒』を窓口で渡す。

2) 暗証番号は窓口の方が入力。

3) 手続きが終了したら、書類『電子証明書の写し』をあずかり、帰る。

知っておくと役立つこと

★電子証明書の期限が切れていたら、どうなる?

・電子証明書があるとできる事が、できなくなる。

・マイナポータル(アプリ)にログインできなくなる。

・住民登録に変更がなければ、期限が切れた後3ヶ月間は健康保険証としては有効。ただし、期限切れ後3ヶ月の間に住民登録に変更があった場合は、保険証として使えない。期限切れ3ヶ月以上経つと、保険証としても使えなくなる。

参照:

マイナポータル『よくある質問』:電子証明書の有効期限が切れた場合、マイナポータルにログインできなくなりますか。

マイナポータル『よくある質問』:利用者証明用電子証明書の有効期限が切れても健康保険証としては利用できますか。

★『電子証明書』が使えるシーン

今回改めて『電子証明書』で何ができるのか、調べてみました。

意外にも多くの場面で使えるようでビックリ。しかもココに書いてあるのは全てではないです。

【以下のことを利用したい時】

・お役所に行かず、コンビニなどで証明書類などを発行したい

・マイナ保険証

・通院・処方された薬・医療費の情報の確認

・マイナ免許証

【以下のことをオンラインで済ませたい時】

・確定申告

・出産や子育て関連の手続き

・引越しの際、転出届

・パスポート(旅券)の申請や更新

・年金に関する情報の確認と申請

・給付金の受取り

参照元:デジタル庁のサイト

もっと詳しく

【コンビニなど発行できる書類】

《住んでいる市区町村の証明書》

住民票の写し ※コンビニ交付で取得できる証明書には住民票コードは記載されません。

住民票記載事項証明書

印鑑登録証明書

各種税証明書

戸籍証明書(全部事項証明書、個人事項証明書)

戸籍の附票の写し

《本籍地の証明書(お住まいの市区町村と本籍地の市区町村が異なる方向けサービス)》

戸籍証明書(全部事項証明書、個人事項証明書)

戸籍の附票の写し

参照:コンビニ交付

【オンラインでできる子育て関連の手続き】

・妊娠の届出

・出生届

・保育園・認定こども園等入園申込

・教育・保育給付認定申請

・児童手当等の認定請求

・児童医療費助成医療証(乳医療証・子医療証・青医療証)交付申請

・児童クラブの入会申請

参照:デジタル庁からのお知らせ

その他マイナポータルから申請できる子育て関係手続(例)

・児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

・児童手当等の額の改定の請求及び届出

・氏名変更/住所変更等の届出

・受給事由消滅の届出

・未支払の児童手当等の請求

・児童手当等に係る寄附の申出

・児童手当に係る寄附変更等の申出

・受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出

・受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出

・児童手当等の現況届

・支給認定の申請

・保育施設等の利用申込

・保育施設等の現況届

・児童扶養手当の現況届

参照:デジタル庁からのお知らせ

【確定申告をオンラインで済ませる】

参照:国税庁のページ

【引越し・オンラインで転出届を提出】

引越し先での転入届手続きは、市区町村の窓口でしないといけない。

出ていく市区町村での転出届は、オンラインのみで済ませることが可能。

【年金に関する情報の確認と申請】

参照:マイナポータル『年金に関する情報の確認と申請について』

【給付金の受取り】

【マイナ保険証を利用する】

マイナ保険証を利用する手順

(0)『電子証明書』をつけたマイナンバーカードを作る(申請して取りに行く)。

『電子証明書』がないマイナンバーカードは保険証として使えない。

(1)スマホかPCにアプリ『マイナポータル』をインストールし、利用登録する。登録するときには『電子証明書』の暗証番号が必要。

(2)次に、病院や薬局の窓口などにある顔認証付きカードリーダーで認証してもらうと、保険証として使えるようです。これは利用する度にする作業のようですね。

ちなみに利用登録は医療機関や薬局でもできるようですが、家で登録した方が無難かなと思います。病院へ行かなきゃいけないタイミングは急に来たりする。具合が悪く病院へ行かなければならなくなったら、早く診てもらってお薬もらって帰って寝たい。そんな時に利用登録とか面倒な作業はやりたくないですよね。なので元気で余裕のある時に、スマホかPCでチャチャっと登録しておく方がいいなって思いました。

【マイナ免許証を利用する】

2025年3月24日(月)から始まりましたね、マイナ免許証利用。

マイナ免許証を申請する際は、

・有効期限が切れていないマイナンバーカード

・署名用電子証明書(6桁〜16桁の暗証番号)

が必要みたいです。

マイナ免許証を利用したい場合は、運転免許センターや一部の警察署で手続きするようですね。

マイナンバーカードや電子証明書はなんで必要なの?

頭には浮かんだものの、必要ないから特に調べていなかった疑問。今回の更新をきっかけに調べてみました。

マイナンバーカードや電子証明書は一体何のために必要なのかというと、

『働ける人材が減っていく未来に備え、デジタルで済ませられる仕事はデジタルにして、働く人材が少なくてもやっていけるようにするため。』

なるほど、と納得する一方、個人的にはやっぱり正直不安ですね。。手続きがオンラインになるのは確かに楽ですが、銀行口座の情報などを紐付けるなど、安全面が心配。自分のいろんな情報をまとめて誰かにネット上で管理される、、というのは抵抗があります。。とりあえず必要以上には使わないかな。。(^^;

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!